|

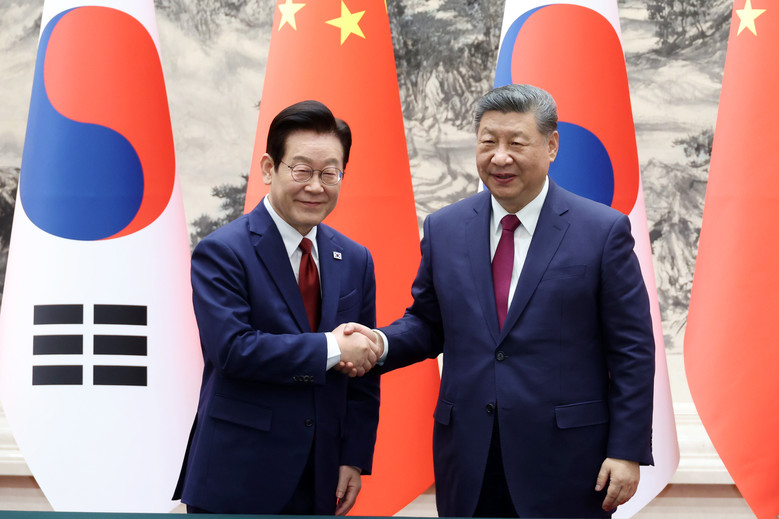

| ▲ © 세계타임즈 |

특히 선거에서 아베 신조 총리는 북한 정세를 ‘국난’이라고 강조하면서, 선거 기간 내내 북한에 대한 강경 대응을 주장해 유권자들의 불안 심리에 호소하는 ‘북풍몰이’를 했다. 항상 그들은 무적 제국주의적 사관을 가지고 있다. 그는 무도에 지대한 관심을 가지고 있으며 이로 인해 한층 더 일본인들은 제국주의 우익적 사고에 편중되어 있다.

하지만 대한민국은 국란이 터지면 말로 외치는 정치를 하고 있다. 매번 대사건이 터지고 또 그 사건에 관한 당파적 지적만 했다. 교육역시 국가관의 상무교육은 사라졌다. 이로 인해 세계정세 속에서 항상 불안한 삶을 살아가고 있다. 과거와 현재도 별다를 것이 없다.

그러나 과거 조선시대 무예교육을 통해 상무정신의 함양을 중요시 한 인물이다. 그는 정조이며 궁술 실력을 최고의 신궁이었다. “조선왕조실록”에는 정조의 궁술 무예지에 관련된 내용이 있다. 기록을 보면 10순을 쏘아 49발을 과녁에 명중 12번, 20순을 쏘아 98발을 과녁에 명중 1번, 10순을 쏘아 48발을 과녁에 명중 1번, 10순을 쏘아 47발을 과녁에 명중 2번, 10순을 쏘아 46발을 과녁에 명중 2번, 10순을 쏘아 41발을 과녁에 명중시킨 것이 1번이다. 또한 정조는 직접 궁술 시연을 보여 문무백관들에게 무예지에 보이는 군자로서 덕성과 상무정신을 설파했다.

정조 16년 10월 30일 을미. 춘당대에 나가 활을 쏘았다. 춘당대에 나가 활쏘기를 하니 10순에 49발을 과녁에 명중시켰다. 또 작은 과녁에 1순을 쏘아 모두 명중시키고, 각신들에게 고풍을 하사했으니, 그 뒤이어 여러 신료들과 함께 연구시를 지었다. 이 신료들에게 이를 전교하기를, “우리 열성조님께서는 하늘이 내리신 뛰어난 것이 있으니, 그것이 바로 활 솜씨로써, 그 경지가 신궁에 이르렀더라. ……(중략)……

이렇듯 사예를 소중히 여기지 않은 때는 없었던 것이니, 사관들이 야승에 분명하게 붓으로 하나하나 수록해 적혀 있는 것들은 그만두고라도 궁중에 전해 내려오는 구전들과 또는 본인이 직접 보고 아는 것만 하더라도 활 쏘는 기법의 깊이가 매우 신묘함이 보통 사람으로서는 헤아릴 수 없는 바가 있는 것이더라.

그렇다면 활 쏘는 기법이 사실 우리 열성조님의 가법이니 본인도 천성이 활쏘기를 좋아하니, 또 그것이 선업을 이어가는 한 가지 일이라는 생각도 들어 젊은 시절에는 활쏘기를 자주 했으니, 40여 발을 명중시킨 적이 자주 있었는데, 중간에 10여 년은 수련을 그만둔 적도 있었더라.

그러나 이 시기에 활쏘기를 하긴 했어도 매번 몇 순에서 그쳤고 10순을 다 쏘아본 적은 없었으니, 올해에 와서 12일 처음으로 10순을 쏘아 그날은 41발을 과녁에 명중시켜 50분을 얻었으며, 5일후 16일에는 39분을 얻었다. 다음날 17일에는 32발을 명중시켜 38분을 얻고, 18일에는 41발을 과녁에 명중시켜 52분을 얻었으며, 20일에는 41발을 과녁에 명중시켜 51분을 얻었다. 그 날이 바로 전을 지어 올린 제신들이 함께 모시고 쏘았던 날이더라. ……(중략)……

그리고 겸하여 바른 마음으로 조정에 서줄 것을 권하고 싶은 것이니, 《시경》에 이르기를 ‘덕에는 반드시 보답과 화답이 있다고’ 하였으니, 또 이르기를 ‘이에 다툼이 있지 않으니, 왕의 마음이 편안하다’고 하였는데, 바로 그 의미인 것이로다.” 하고, 또 끝에다 낙관하기를, “이날 밤 등불 아래서 마음이 가는 대로 붓으로 수록한다고” 하였으니. 이어 제신들과 聯句를 하였더라(○乙未 射的于春塘臺 十巡獲四十九矢 又射小的一巡全獲。下古風于閣臣 仍與諸臣聯句。 敎曰 粤我聖祖 天縱聖武 射法通神。……(中略)…… 而未嘗不以射藝爲重。其炳烺於國史野乘者姑無論 卽宮中之所傳誦 予小子之所覩記。射法之妙 有非凡人所可仰測 然則射者 實我朝家法也。予性喜射 且念此亦仰述之一端。少時射 累獲四十餘矢 而中輟者十餘年 時或觀射 每數巡而止 未嘗射長畫也。是月十二日乙亥 始爲長畫之事 其日獲四十一矢 五十分 越五日 十六獲 三十九分 越翌日 十七獲 三十二矢 三十八分 十八日 獲四十一矢 五十二分 二十日 獲四十一矢 五十一分 卽進箋諸臣陪射時也。……(中略)…… 兼欲勉之以正心立朝。詩 曰 無德不報。又曰 時靡有爭 王心載寧。卽此義也。又款之曰 是日燈下漫題。仍與諸臣聯句).

정조는 무예지의 깨우침에 관한 심오한 이치와 사상을 문무백관들에게 설파했다. 그는 전인교육을 통해 문무백관들에게 유가의 최고 경지인 <성인군자>을 양성하려고 했다. 그 역시 머리만 좋고 마음이 올바르지 않는 사람은 <성인>이 될 수 없다고 생각했다. 그리고 본인 역시 궁술의 무예지의 깨우침을 통해 <성군>이 될 수 있다고 확고히 믿었기 때문이다. 이날 정조의 평균 기록은 1순 화살 5대 중에서 4.9대 98%를 과녁에 명중시켰다.

정조 17년 3월 28일 신유. 춘당대에 나가 활을 쏘았다. 춘당대에 나가 장용영의 무사들에게 활쏘기 시범을 보였다(○辛酉 御春塘臺 行壯勇營試射). 무신들과 장용영 무사들에게 직접 궁술 시연 및 지도를 했다. 궁술 실력이 좋은 무사들에게 고풍을 하사하여 사기를 높였다. 그리고 궁술이 전장에서 꼭 필요한 무기이기 때문에 훈련을 시켰다. 또 정신통일과 상무정신의 함양을 위해 시켰다.

정조 부록 속편 천릉지문이다. 왕은 타고난 용지와 세상에 없는 신무로 수많은 역경을 겪으면서 뭇 탐관오리를 소탕하고, 태아를 손에 들고 왕강을 통치하면서 문무백관들이 그 속을 감히 엿볼 수 없었을 뿐만 아니라 모든 사건을 시기와 상황에 따라 적재적소에 해결하였더라. ……(중략)……

활쏘기에 있어서는 또 타고난 천분이어서 50발 중에 49발을 과녁 명중시켰는데, 이때 왕은 이르기를, “무엇이든지 가득차면 못쓰는 것이라고 하였더라”(○王 天挺勇智 神武蓋世 閱歷艱虞 掃蕩群兇 摠攬王綱 太阿在手 舒慘弛張 人莫敢窺其際。 ……(中略)…… 其於射藝 得於天分 五十發輒四十九中 曰 物不可盈也).

즉 50발 중에 49발을 과녁에 명중시켰다. 이때 왕은 이르기를, “무엇이든지 가득차면 못쓰는 것이라고 하였더라”고 했다. 마음에 있어서 무심을 강조한 것이며 아무리 권력을 가진 왕이라도 사심을 버려야 나라의 정사 일을 공명정대하게 펼칠 수 있었다고 믿었다.

정조는 바쁜 나라의 정사 중에서도 일이 끝나면 춘당대에 나가 활을 쏘았다. 그는 항상 절차탁마의 마음으로 활을 쏘며 심신을 닦았다. 이러한 절차탁마의 마음은 “조선왕조실록”에 고스란히 수록되어 있다. 궁술 수행의 절차탁마하는 마음으로 무예지의 깨우침을 통해 위대한 업적을 남겼다. 이러한 그는 결코 하루아침에 완성된 인물이 아니다.

그는 수많은 세월 속에서 역경을 이겨내고, 자아를 완성시킨 장본인이었다. 이 역경과 고난은 정조의 유년기 시절, 그에게 정신적 지주이었던 그의 부친인 사도세자의 죽음에서의 충격과 그리고 탐관오리 등의 중상모략이라는 태풍의 눈 속에서도 궁술의 무예지의 심오한 깨우침을 통해 그는 타오르는 등불과 같은 강인한 마음으로 이를 극복할 수가 있었다.

조선시대의 역대 왕 중에서 정조는 가장 뛰어난 신궁이었다. 그 이유는 ‘10순의 화살 50대 중에 평균 49대 98%를 명중시킨 것이 무려 열 두 차례이었다. 특히 정조는 특이한 습사의 사고방식을 보여 준다. 마지막 화살 10순의 다섯 대 가운데 넉 대를 과녁에 명중시켜 49개중에 이르면 매번 나머지 화살 한 대는 허공을 향해 쏘거나, 일부러 과녁에서 빗나가게 쏘았다.

특히 정조의 문무백관들과 활을 쏘았다. 정조 그는 활쏘기 광경을 초계문신들에게 관람을 시켰는데 그 이유는 초계문신들에게도 활을 쏘는 연습을 자연스럽게 배양시키기 위한 방안이었다. 정조 그는 장용영 무사들에게 직접 궁술 시연 및 지도를 했다는데 실력이 좋은 무사들에게 고풍을 하사하여 사기를 높였을 뿐만 아니라 궁술이 전장에서 꼭 필요한 무기이기 때문에 훈련을 시켰다. 또 정신통일과 상무정신의 함양을 위해 시켰다.

물론 본인도 궁술 무예지의 수행을 통해 심오한 이치와 사상을 터득하기 위해 이를 실시했다. 이는 그가 아무리 높은 관직에 있는 사람이라도 해도 궁술을 하지 못하면 나라의 정사 일을 공명정대하게 볼 수 없다고 믿었다. 왜냐하면 이러한 궁술을 통한 무예지의 훈련을 해야만 깊고 깊은 혜안을 가질 수 있으며 신체지에 관한 깨우침을 통해 <성인군자>가 될 수 있다고 생각했다.

무예의 수행 또한 이와 마찬가지다. 상대와의 대결이라는 체험을 통해서 새로운 기술을 체득한다. 무예의 신체 움직임의 체험을 통해 새로운 <신체기법>을 습득해 다시 몸 체에서 얻는 득으로 완성시킨다. <무예기법>은 몸으로 얻는, 체득이 되어야만 하는 이치이지만 관념화되어 몸과는 전혀 다른 길이며 우리의 몸을 떠나 독립된 실체처럼 군림하게 된다.

그리고 다른 한편으로는 지행합일에 관한 이치와 사상을 문무백관들에게 심어주기 위해서는 궁술 수련만이 가장 이상적인 훈련이라고 생각을 했다. 앞 칼럼 서두에서도 말했듯이 정조의 궁술 실력은 신궁의 경지에 있었을 뿐만 아니라 학문이 깊고 깊었으며 시문에 능통하였고 서화에서도 일가를 이룬 팔방미인이었다. 오늘날의 무예인들에게 있어서 꼭 필요한 서적 “무예도보통지”의 위대한 무예문화 유산을 물러줄 수 있었다. 그리고 조선시대의 가장 대표하는 인물 중에 있어서 정조는 <문무양도>의 겸비와 <덕성>이 함양된 왕이자 <성군> 이었다. 나아가 오늘날의 우리는 이 위대한 인물을 주저 없이 정조대왕이라 말한다.

그러나 현시대의 무예는 갈 곳이 없는 방랑자의 생활이다. 전용무예관 및 국립무예대학교가 단 한곳도 없는 실정이다. 또 전통의 계승과 발전이라는 진퇴양난에 빠져 이러지도 저러지도 못하는 어려운 처지에 있다. 당대의 실천적 무예를 다시 찾아야 한다. 그가 남긴 위대한 유산 중에 무예서적으로 제일 으뜸인 “무예도보통지”의 여러 무예를 계승.발전.재현을 해야 한다. 나아가 우리의 <무예문화> 유산을 발전시키기 위해서는 전용무예관 및 국립무예대학교의 설립과 국내 각종 무예대학교에 대한 정부의 지원육성이 반드시 있어야 할 것이다.

송일훈 박사 (동아시아 무예전쟁사·문화교류정책 평론가)

[저작권자ⓒ 세계타임즈. 무단전재-재배포 금지]